大师班、音乐会一场接一场,精彩不断

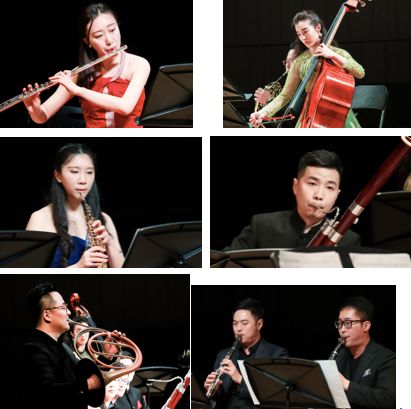

发布时间:2018-05-044月13日晚,浙江音乐学院现代音乐厅上演了一场令人印象深刻的古典管乐室内乐音乐会。这是一场特殊的音乐会,演奏的老师与同学们在没有指挥的情况下,凭借默契的配合精彩地完成了演出,这得益于一位红颜白发的老人,特邀艺术顾问Peter先生的多次排练与精心指导。

Peter先生曾任法兰克福广播交响乐团圆号首席,并热衷于推广室内乐,还致力于研究设计新款圆号,是一位博学多识的教授。去年3月,Peter先生曾受邀在管弦系举办圆号演奏大师班;此行Peter经认真排练,呈现出这场精彩的音乐会。

作为“前菜”,音乐会上演的第一首曲目是《D大调帕提亚》,作品开头活泼轻快的节奏马上吸引了在场所有人的注意,双簧管奏出的旋律与黑管、巴松、贝斯的声音交织在一起,体现了木管乐器清甜柔美的音色,后加入长笛与圆号的伴奏,氛围更加活跃了起来,听众们都沉浸在了优美的音乐中。在演奏门德尔松的《夜曲》时,长笛如同倾诉一般的旋律扣人心弦,之后稍快的节奏律动更是使人沉浸于其中。最后上演的便是“主菜”莫扎特的《E大调小夜曲》了,peter先生首先介绍了作品中运用的自然圆号,由于演奏这件乐器对音高音准要求极高,peter邀请我校的吉祥老师完美演示了通过手型在号口中的位置改变音高的技巧。此曲从较快板开始,由单簧管生动地引入旋律;后变为柔和的慢板在音乐进行中将气氛推至高潮;最后结束在快板与开头相呼应,将各位演奏者的技术表现无疑。音乐会最终,在随着一位位演奏者陆续走下台的趣味返场曲中结束了。

这场音乐会是古典音乐的盛宴,古典音乐的优雅但又不失活力的魅力被展现得淋漓尽致。听众们对古典音乐的风格特点有了新的印象与见解。感谢peter先生与各位老师同学的努力,为我们呈现了一场精彩绝伦的音乐会。

孙艺源/文

周钰凯/图

■ ※ ■

近日,单簧管演奏家、教育家奥斯卡·埃斯皮纳·鲁伊斯应邀于我院管弦系举办了大师班及两场风格迥异的音乐会。

奥斯卡·埃斯皮纳·鲁伊斯曾登上众多音乐厅及音乐节的舞台,为多家公司录制唱片,被媒体形容为“大师级的演奏家”和“高超表现力”的单簧管演奏家。获有石溪大学DMA文凭,师从Charles Neidich 和Ayako Oshima,现任美国北卡罗莱那大学艺术学院的单簧管教师。

在大师班上,他对每个学生演奏的作品,分别在音准、节奏、呼吸、技巧、音乐处理、音乐表现等方面上给予了适当的方法指导。他通过让学生练习泛音列的方法来调整音准及音色。他强调声音要有共鸣,可通过把下巴拉平及头腔共鸣相结合来调整声音共振的厚度,使声音更具穿透力。其次,不同的音区,下唇贴近哨片的位置是不一样的,我们需要灵活运用。另外他还讲到音乐要充满戏剧性及紧张感,练习时可以一边唱一边吹,或同时发声。

奥斯卡·埃斯皮纳·鲁伊斯分别于4月10日及4月12日开了两场妙趣横生的音乐会。第一场是当代作品音乐会:在舞台射灯的照耀下,幻灯机播映着抽象的画面,奥斯卡奏响的单簧管音乐显得别有情趣。大师在演奏每首作品前,不仅播放了原音响,还进行讲解,让我们感受到现代电子音乐、影视音乐与单簧管的完美结合,开阔了我们的视野。

第二场是西班牙作曲家创作的传统风格的音乐会:一首是奏鸣曲,一首是根据弦乐四重奏作品的改编曲。两首作品都非常适合单簧管演奏,声音甜美而悠扬,奥斯卡的演奏有很清晰的分句法及很强的内在表现力,轻松驾驭着各个时期的作品。音乐会曲目已结束,掌声却经久未散,于是奥斯卡以一曲《来自中国的色彩》结束了这场精彩纷呈的音乐会。

此次大师班及音乐会激励着我们去探索单簧管演奏艺术无穷的奥秘。

陈若画/文

■ ※ ■

4月25日晚,浙江音乐学院现代音乐厅迎来了一场高水平的俄罗斯艺术家的精彩演出,来自格涅辛音乐学院的小提琴教授,副院长喀什瓦涅茨和来自莫斯科柴可夫斯基音乐学院的钢琴教授、博导安德利·德耶夫在音乐会中演奏了《贝多芬第七奏鸣曲》,两首李斯特的钢琴独奏作品,并加演了柴可夫斯基《忧郁小夜曲》维尼亚夫斯基《波兰舞曲》等三首小品,音乐纯正浓郁的味道,富于变化而且即松弛又充满张力的运弓,具有俄罗斯乐派的演奏风格深深地打动了全体观众,全场掌声雷动,观众们久久不愿离去。

胡静/文、图

■ ※ ■

4月26日,俄罗斯格涅辛音乐学院弦乐系主任喀什瓦涅茨教授受邀于我院管弦系举办了小提琴讲

、

、

喀什瓦涅茨教授对学生演奏的帕格尼尼《24首小提琴随想曲》第九首(狩猎)、肖邦《升C小调夜曲》以及柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》第二、三乐章进行了精彩的点评和演奏示范。

学生在演奏帕格尼尼时,教授明确指出了随想曲和练习曲之间的区别,强调不要因为技术而限制了音乐的表现力,并将段落与段落,乐句与乐句之间的鲜明个性对比进行了示范,他耐心的指导学生如何正确的使用抛弓技巧,要求学生规整的抛奏出每一个音,保证每一个音的颗粒感。

在指导肖邦的《升C小调夜曲》中,教授对乐句的连接进行了深入的讲解,将舞曲和乐曲中的乐句进行对比,还提出了在演奏中如何尊重钢琴原作等问题,重点强调了古典时期莫扎特作品中小短句,不要过于强调小节内的第一拍,而要均等化的对待每个音。同时也指出揉弦中频率过快而影响乐句的持续表现力以及颤音演奏中如何正确的使用手指进行发力等问题。

在针对柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》的教学上,喀什瓦涅茨教授形象丰富的示范展现了俄罗斯民族的音乐特点,提出在小碎弓的练习上多用手腕的部位发力,使每个音发出饱满清脆颗粒感十足的声音,同时建议学生通过简单的小品去训练技巧。

喀什瓦涅茨教授希望同学们在练琴的过程中要多用耳朵听辩,用大脑思考,养成良好的练琴习惯。大师严谨的教学态度和超凡的演奏水平,使我们对音乐的表现有了更加深入的理解,受益匪浅。

何欲尘/文

编辑:周子纯